保山市2016年新收獲粳稻品質情況分析

2017-04-17 14:24:35 來源:

□ 陳保平 保山市糧油產品質量監督檢驗站

素有“滇西糧倉”美譽的保山市地處雲南省西部,水稻是其主要糧食作物之一。按照國家及雲南省對新收獲糧食品質測報工作的有關要求,保山市及時對新收獲的優良粳稻品種的品質進行檢測、評價和報告。保山市地處雲南省西部,地勢北高南低,年溫差小,日溫差大,無霜期長,降雨充沛,幹濕分明,素有“滇西糧倉”的美譽。水稻是保山的主要糧食作物之一,粳稻種植麵積占水稻種植總麵積的3/4左右。2015年保山全市糧食總產量143.16萬噸,其中稻穀產量50.43萬噸,占糧食總產量的35.2%。按照國家及雲南省對新收獲糧食品質測報工作的有關要求,保山市及時對新收獲的優良粳稻品種的品質進行檢測、評價和報告。普通質量指標按照《稻穀》(GB 1350-2009)國家標準規定的項目、指標和檢驗方法進行檢驗和判定;優質指標按照國家標準《優質稻穀》(GB/T 17891-1999)所規定的項目、指標和檢驗方法進行檢驗和判定;操作規程按照《糧食收獲質量調查和品質測報技術規範》(GB/T 26629-2011)執行。開展品質測報工作,為指導保山糧食企業收購,推薦優良品種種植、實現優質優價,促進農民增產增收,為確保口糧絕對安全提供了數據支撐。

普通質量指標情況

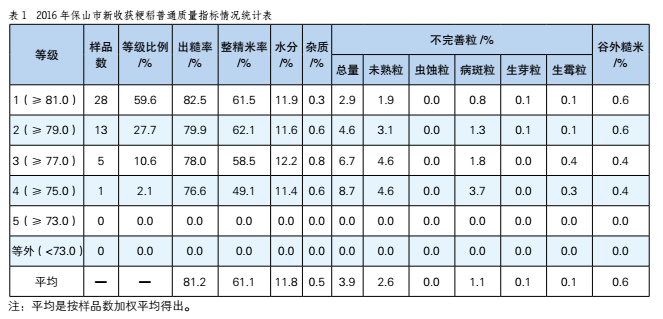

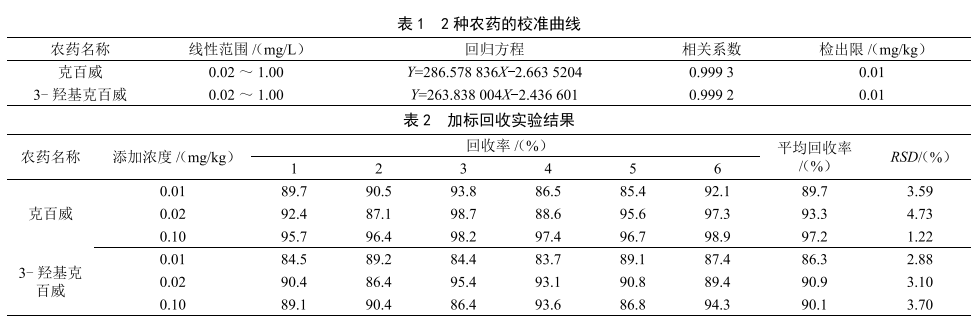

2016年保山市對新收獲的粳稻進行了全麵品質測報,共計采集了8個品種47份樣品,涉及全市4個縣(市、區)10個鄉鎮34個行政村。測報結果顯示,全市粳稻異品種粒、黃粒米、互混均未檢出,色澤氣味均正常,出糙率平均值為81.2%,整精米率平均值為61.1%,水分平均值為11.8%,雜質平均值為0.5%,不完善粒平均值為3.9%,穀外糙米平均值為0.6%。《稻穀》(GB 1350-2009)國家標準規定出糙率為定等指標,三級為中等,全市三級及以上達標率為97.9%,其中:一級粳稻占比59.6%,二級占比27.7%,三等占比為10.6%。具體情況見表1。

優質指標情況

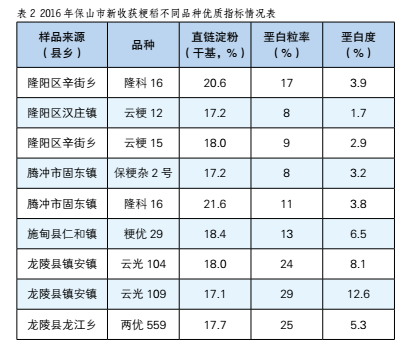

測報結果表明,保山市2016年新收獲粳稻直鏈澱粉/(幹基)分布於15.8%~22.8%之間,有7個品種共計34個樣品滿足達標要求(15%~20%);堊白粒率分布於1%~37%之間,隻有5個品種共計20個樣品達到一級指標(≤10%),能達到二級指標(≤20%)的有8個品種共計35個樣品;堊白度分布於0.1%~17.5之間,有4個品種共8個樣品能達到一級指標(≤1.0%),有4個品種共15個樣品達到二級指標(≤3.0%),能達到三級指標(≤5%)的有4個品種共28個樣品;與口感密切相關的食味品質分數分布70.5~76.5分之間,全部滿足三級達標要求(≥70分)。按優質稻穀標準(GB/T 17891-1999《優質稻穀》)綜合篩選,保山市種植的粳稻沒有符合優質稻標準一級和二級的品種,符合優質稻三級標準的為雲粳12和雲粳15,粳稻各品種優質指標情況見表2。

熱點推薦

-

主要食品配料廠商攜手支持可持續農業

-

別樣肉客在華推出脆香酥炸植物基蟹餅,為新春佳節增添美食新選

-

ADM首度亮相FBIF2023,探索食品飲料的今天、明天和未來

-

專訪嬰兒水團體標準製定者:為何為嬰兒飲用水製定更高標準?

-

使用梅特勒-托利多X光機的五大理由

-

旺季來臨,淘寶新產地如何讓堅果產業帶“破殼”出圈?

-

食品農產品貿易對接集采係列活動高效推動全球合作新篇章

-

樂淇中秋大放異彩

-

茶致無界·以納萬千—大益集團“茶和天下文化高峰論壇”在京舉辦

-

無需釀造工藝,百山祖品牌利用菌菇提取工藝玩創新

-

河南省堅果炒貨商會召開會員大會暨堅果行業創新增長學習交流會

-

史無前例!叮咚買菜×橄欖時光聯名國產橄欖油上線!

-

專注差異化品類創新:知味軒首創ONICE“發芽”去衣扁桃仁

-

暢銷中國20餘年,孟乍隆亮相首屆深圳食博會

-

黃子玲的“養雞經”:養雞就像養孩子

-

“錦城福”新品首發,領海油脂開啟健康吃油零時代

-

淺析玉米烘幹前後各質量指標變化規律

-

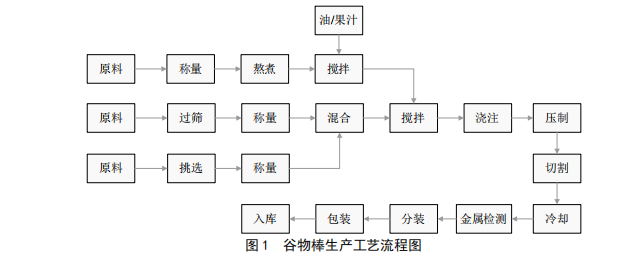

穀物棒糕點的工藝研究及HACCP控製

-

中國非成熟蜂蜜的成因及加工工藝探析

-

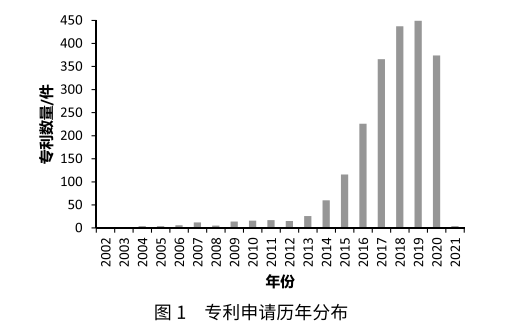

有關藜麥的專利技術研究進展

-

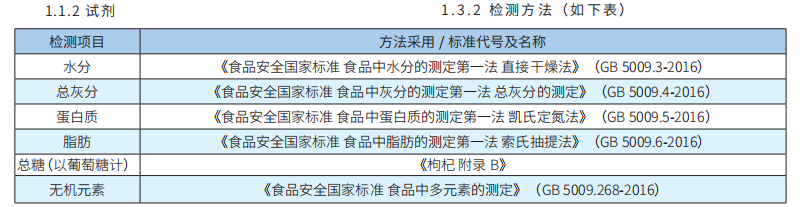

快速溶劑萃取-高效液相色譜法檢測花生中的克百威殘留量

-

7種板栗的營養成分比較研究

-

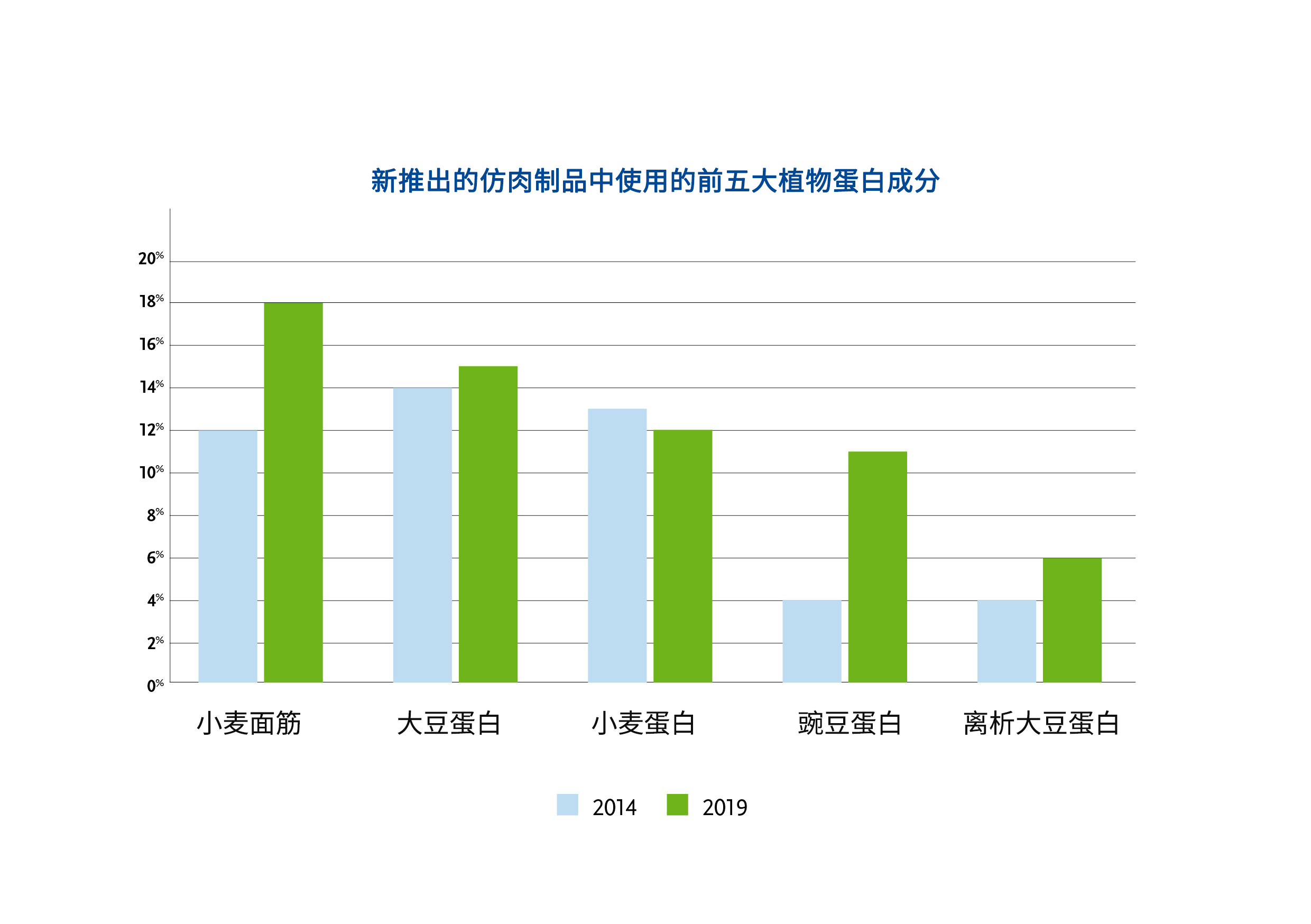

小麥蛋白的優勢

-

天緣道新米節正逢雙11,品質五常大米迎銷量聲量雙攀升

-

古船麵粉X快手為愛下廚,古船老字號上新了!

-

田間到舌尖:讓用戶一手掌控

-

築食安追溯體係,產優質放心大米

-

喜迎中國農民豐收節 展現區域農業合作新麵貌

-

今年陽澄湖大閘蟹量升質優,價格預計較去年有所上調

-

Pick這份開心蛻變計劃,不負盛夏美好時光!